Wusstest Du, dass ...

- der Biodiversity Check auf einem wissenschaftlichen Biodiversitätsmanagement-konzept basiert

- das Ergebnis des Biodiversity Checks ein Biodiversitätsaktionsplan ist

- und vieles mehr

1. Der Begriff „Biodiversity Check“ basiert auf einem wissenschaftlichen Biodiversitätsmanagementkonzept

Der Begriff „Biodiversity Check“ wurde vom Global Nature Fund, der Bodensee-Stiftung und weiteren Partnern geprägt. Seine wissenschaftliche Basis geht auf die Arbeiten von Prof. Dr. Stefan Schaltegger und Uwe Beständig am Centre for Sustainability Management (CSM) zurück, womit der Check bereits seit 2010 etabliert ist.

Der Biodiversity Check versteht sich als Instrument zur systematischen Bewertung der Auswirkungen eines Unternehmens auf die biologische Vielfalt. Ziel ist es, Auswirkungen, Abhängigkeiten und Risiken zu identifizieren, Potenziale zu erkennen und daraus konkrete Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität abzuleiten.

Der Biodiversity Check vom Global Nature Fund seit über 15 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. So wurde er etwa im Rahmen des Projekts „Unternehmen Biologische Vielfalt“ um die Dimension der Unternehmensabhängigkeiten ergänzt und durch branchenspezifische Ansätze erweitert – beispielsweise für die Textilwirtschaft, den Lebensmittel- und Landwirtschaftssektor, die Zierpflanzenproduktion oder den DIY-Bereich. Dadurch ist er heute ein praxisnahes Werkzeug, das auf die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Branchen zugeschnitten ist.

2. Der Biodiversity Check ist ziemlich umfassend und trotzdem pragmatisch

Der Biodiversity Check basiert auf den Zielen der UN-Biodiversitäts-Konvention (CBD):

- Erhaltung der Biodiversität und Ökosysteme,

- Nachhaltige Nutzung von Ressourcen sowie

- faire und gerechte Aufteilung der aus der Nutzung genetischer Ressourcen gewonnenen Vorteile.

Der Check ersetzt keine Biodiversitätsverträglichkeitsprüfung oder Zertifizierung, sondern ist eher ein Startschuss für Unternehmen, um Biodiversität in das betriebliche (Umwelt-)Management zu integrieren und Maßnahmen für die nachhaltige Nutzung von Ressourcen und den Schutz der Natur zu ergreifen.

Klimawandel, Landnutzung, Übernutzung, Verschmutzung oder invasive Arten [Anmerkung der Redaktion: siehe dazu auch den Beitrag von Laurenz]: Der Verlust von Biodiversität äußert sich in verschiedenen Formen. Diese negativen Auswirkungen, aber auch Risiken und Chancen werden im Biodiversity Check geprüft. Dabei stellt sich immer wieder heraus, dass grundsätzlich alle Unternehmensbereiche den Verlust von Biodiversität vorantreiben können:

- Strategie und Management

- Stakeholder und Öffentlichkeit

- Firmenareale, Liegenschaften

- Einkauf: Rohstoffe, Wasser, Produktion, Zertifizierungen, Lieferanten etc.

- Produktentwicklung und -design

- Logistik und Transport

- Endprodukte und Dienstleistung

- Vertrieb und Marketing

Grundlage bilden die Daten des Unternehmens und der einzelnen Abteilungen. Expert:innenteams schauen sich diese mit Blick auf die Auswirkungen des Biodiversitätsverlustes – aber auch die Abhängigkeiten – genau an und identifizieren die wesentlichen Handlungsfelder.

Der Check ist vertraulich, so dass Probleme und mögliche Hindernisse offen diskutiert werden können. Während des Checks werden die direkten Auswirkungen des Unternehmens auf die biologische Vielfalt untersucht, für die das Unternehmen eindeutig verantwortlich ist und die von ihm beeinflusst werden können. Der Check berücksichtigt auch die indirekten Auswirkungen, die das Unternehmen durch den Dialog mit seinen Stakeholdern oder beispielsweise durch Zertifizierungen im Einkauf beeinflussen kann.

Im Zentrum des Biodiversity Check steht der Austausch mit relevanten Vertreter:innen im Unternehmen. Im Rahmen eines „Runden Tisches“ werden außerdem die Ergebnisse sowie die Arbeit an Maßnahmen gemeinsam diskutiert.

3. Der Biodiversity Check funktioniert nur mit Engagement auf Unternehmensseite

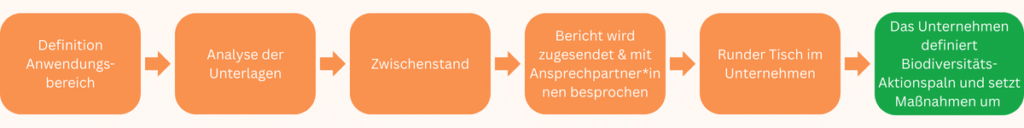

Das Vorgehen beim Biodiversity Check auf Unternehmensebene besteht in der Regel aus fünf Schritten [Anmerkung der Redaktion: siehe dazu auch den Beitrag von Merlin]:

Besonders relevant ist dabei, dass neben der Analyse der verschiedenen Prozesse im Unternehmen auch der Austausch mit den relevanten Stakeholdern ein zentraler Bestandteil ist. Oftmals sind das interessierte oder fachlich schon eingearbeitete Mitarbeiter:innen der Nachhaltigkeitsabteilung. Sie begleiten den Prozess und stellen die Kommunikation in die verschiedenen Abteilungen sicher.

Ein Runder Tisch mit Verantwortlichen aus allen Abteilungen – und wünschenswerterweise der Geschäftsführung – unterstützt die Nachhaltigkeitsabteilung darin, Zustimmung für das Thema Biodiversität im Unternehmen zu finden und effektive Maßnahmen umzusetzen. Dies funktioniert oftmals nur, wenn die Verantwortlichen Mandate und Budgets zur Verfügung stellen. Beim Runden Tisch werden die Ergebnisse des Checks und die Maßnahmenvorschläge besprochen. Ziel ist es, mit konkreten Schritten für eine zeitnahe Umsetzung aus dem Termin herauszugehen.

4. Das Ergebnis ist ein Biodiversitätsaktionsplan („BAP“)

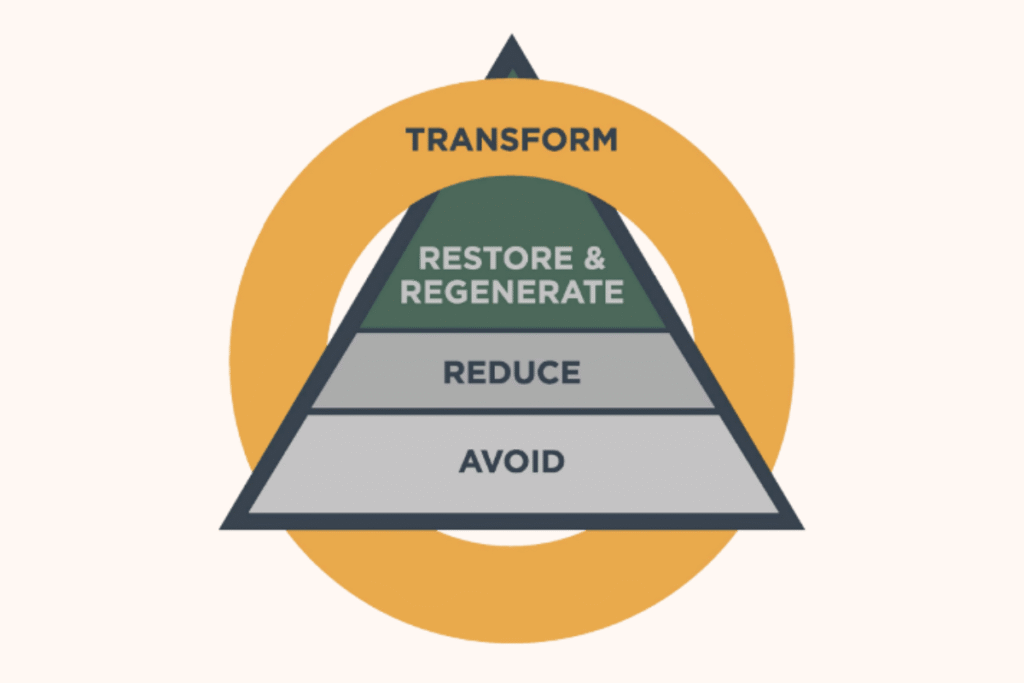

Ziel des Biodiversity Checks ist, umfangreiches Wissen zu sammeln, um dann ins Handeln zu kommen und über alle relevanten Abteilungen konkrete Maßnahmen zu entwickeln, also einen Biodiversitätsaktionsplan (BAP). Diese Maßnahmen richten sich an der Vermeidungshierarchie aus (siehe Grafik von SBTN):

- Maßnahmen zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Biodiversität

- Maßnahmen zur Reduzierung von negativen Auswirkungen auf die Biodiversität

- Maßnahmen zur Wiederherstellung von Natur (idealerweise im eigenen Betrieb und/oder in der Lieferkette)

- Maßnahmen zur Transformation

Der „BAP“ leistet somit sowohl einen Beitrag zur Minderung des Biodiversitätsfußabdrucks des Unternehmens als auch zur Förderung von Biodiversitätspotenzialen.

Idealerweise ist der BAP integriert in bestehende Umweltmanagementsysteme wie EMAS oder 140001. Er sollte Unterbau der Nachhaltigkeits- oder sogar Biodiversitätsstrategie sein, mit strategischen Zielvorgaben. Eine Erfolgskontrolle der Maßnahmen sollte auf jeden Fall hinterlegt sein, um zu bewerten, ob Maßnahmen die gewünschten Resultate erzielen oder angepasst werden müssen. Dies ist auch relevant, um Investitionen (Zeit und Geld) zu prüfen.

5. Der Biodiversity Check ist eine gute Basis für die Wesentlichkeitsanalyse nach CSRD und SBTN

Der Biodiversity Check ist sehr gut kombinierbar mit Due Diligence-Anforderungen, die z.B. im Reporting bestehen. Auch mit Blick auf andere Risikoanalysen, z.B. im Rahmen des EU-Lieferkettengesetzes, liefert der Check Antworten.

Der Ausgangspunkt der Analyse von Abteilungen lässt sich beispielsweise sehr gut mit der Analyse von Standorten (z.B. Firmengelände, Lieferkette) oder der Identifikation von Risiken in der Lieferkette (z.B. beim Einkauf) bearbeiten. Dabei kann eine Vielzahl kostenfreier (z.B. WWF Risk Filter Suite) und kommerzieller Tools genutzt werden.

Hier eine kleine Übersicht der Kompatibilität:

| Initiative / Regulatorik | Inhalt | Beitrag des Biodiversity-Checks |

|---|---|---|

| CSRD | Die CSRD verlangt von Unternehmen eine Wesentlichkeitsanalyse, die die Treiber des Biodiversitätsverlusts untersucht, sowie (bei Wesentlichkeit) die Offenlegung von Auswirkungen, Abhängigkeiten, Risiken, Strategien und Maßnahmen in den Bereichen Klima, Biodiversität und Ökosysteme (starker Fokus auf Landnutzung), Wasser, Verschmutzung, Kreislaufwirtschaft. | Der Biodiversity-Check unterstützt bei der Erfassung und Interpretation der Auswirkungen und Abhängigkeiten sowohl an den eigenen Standorten als auch in der Wertschöpfungskette. Daraus werden Maßnahmen und Unternehmensrichtlinien abgeleitet. |

| CSDDD | Die CSDDD verpflichtet Unternehmen u.a., spezifische Biodiversitätsrisiken entlang der Wertschöpfungskette zu analysieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. | Der Biodiversity-Check unterstützt bei der Erfassung und Interpretation von Auswirkungen und Abhängigkeiten in der Wertschöpfungskette und kann zur Entwicklung von Abhilfemaßnahmen genutzt werden. |

| EUDR | Im Rahmen der EUDR dürfen nur entwaldungsfreie Rohstoffe (Kakao, Kaffee, Kautschuk, Palmöl, Soja, Rinderezeugnisse, Holz) in die EU im- und exportiert werden. Mit dieser Verordnung werden Unternehmen auch in die Verantwortung genommen, Flächen ökologisch zu erhalten und zukünftige Entwaldung zu verhindern. | Der Biodiversity-Check kann die Entwicklung von Biodiversitätsmaßnahmen in der Lieferkette unterstützen. |

| SBTN (freiwillig) | Science-based Targets for Nature ist ein Zusammenschluss verschiedener Initiativen, darunter große Naturschutzverbände wie der WWF. SBTN hat einen Prozess für das betriebliche Biodiversitätsmanagement erarbeitet und die Grundlage für wissenschaftsbasierte Biodiversitätsziele entwickelt. | Der Biodiversity-Check unterstützt wesentliche Schritte des SBTN wie die Analyse sowie die Entwicklung von Maßnahmen. |

| TNFD (freiwillig) | Die Task Force on Nature-Related Financial Disclosure hat mit dem Ansatz „LEAP“ eine Methodik für die Wesentlichkeitsanalyse entwickelt. LEAP ist wiederum Referenz im EU-ESRS E4 zu Biodiversität und Ökosystemen. TNFD stellt auch Informationen über Metriken (aufbereitet für verschiedene Branchen) bereit und bietet eine Tool-Datenbank an. International hat TNFD das Potenzial, als offizieller Reportingstandard für Natur anerkannt zu werden. | Der Biodiversity-Check unterstützt bei der Erfassung und Interpretation der Auswirkungen und Abhängigkeiten, sowohl an den eigenen Standorten als auch in der Wertschöpfungskette. Daraus werden Maßnahmen und Unternehmensrichtlinien abgeleitet. |

| GRI (freiwillig) | GRI ist das aktuell meistgenutzte freiwillige Rahmenwerk für das Reporting. Im Jahr 2024 wurde der GRI-Standard für Biodiversität im Wesentlichen an die CSRD und TNFD angepasst. | Der Biodiversity-Check unterstützt bei der Erfassung und Interpretation der Auswirkungen und Abhängigkeiten, sowohl an den eigenen Standorten als auch in der Wertschöpfungskette. Daraus werden Maßnahmen und Unternehmensrichtlinien abgeleitet. |

6. Nach dem Check geht die eigentliche Arbeit los

Nach dem Check sind die Abteilungen im Unternehmen für das Thema sensibilisiert und haben eine sehr gute Grundlage, ihre Strategie anzupassen und Maßnahmen festzulegen. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit: Budgets und Verantwortlichkeiten müssen definiert und von der Geschäftsleitung abgesegnet werden. Transformation bedeutet, dass viele Maßnahmen einen langen Atem brauchen und kontinuierlich vorangetrieben werden müssen.

Dabei stehen viele Unternehmen noch vor diesen Herausforderungen:

- Expertise & Mainstreaming im Unternehmen: Fachliche Kompetenz und zeitliche Ressourcen für Biodiversität müssen aufgebaut werden. Expertise ist sowohl zu ökologischen Zusammenhängen als auch zu rechtlichen Anforderungen und Unternehmensprozessen gefragt und komplex. Eine weitere Herausforderung ist die Einbindung relevanter Akteure im Unternehmen – inklusive der Geschäftsführung.

- Verfügbarkeit von Daten aus der Lieferkette: Die Rückverfolgbarkeit von Lieferketten und die Erfassung von biodiversitätsrelevanten Daten stehen aktuell in vielen Unternehmen noch ganz am Anfang. Biodiversität ist darüber sehr komplex zu erfassen und zu messen. Tools wie ENCORE und Standortanalysetools helfen hier beim Einstieg, aber auch Lieferantenbefragungen und Recherchen. Unternehmen sollten hier nicht nur auf Reportingpflichten achten, sondern überlegen, wie ein strategisches Datenmanagement aufgebaut werden kann – auch um die eigene Performance kontinuierlich zu überprüfen.

- Es braucht Branchen-Lösungen. Viele Herausforderungen – insbesondere in der vor- und nachgelagerten Lieferkette – können nicht von einzelnen Unternehmen allein gelöst werden. Insbesondere bei Strategien der Kreislaufwirtschaft oder bei ökologischen Anforderungen an Produkte sind Austausch und gemeinsame Ansätze sowohl innerhalb der Branchen als auch mit verwandten Branchen sehr wichtig.

Fazit

Es lohnt sich, sich frühzeitig auf den Weg zu machen und einfach mal den Einstieg zu wagen.

Der erste Schritt zu mehr Biodiversität im Unternehmen

Der Biodiversity Check des Global Nature Fund bietet Ihrem Unternehmen einen fundierten Überblick: Wo bestehen Bezüge zur biologischen Vielfalt und welche konkreten Maßnahmen können zum Schutz der Natur beitragen? Wir begleiten Sie. Unsere Expert:innen unterstützen Sie mit Erfahrung und Branchenwissen Unabhängig davon, ob Sie ein kleines, mitteleständiges oder großes Unternehmen sind.

Für einen ersten Einstieg stehe Ihnen darüber hinaus zwei Angebote zur Verfügung:

- Der Signifikanzcheck von „Unternehmen Biologische Vielfalt“ (kostenfrei): Eine schnelle Einschätzung, welche Handlungsfelder in Ihrem Unternehmen besonders relevant sind.

- Quick Check (Workshop): Gemeinsam mit der Bodensee-Stiftung vermittelt dieser Workshop praxisnah die Grundlagen der Biodiversität und schafft Raum, konkrete Handlungsempfehlungen mit Expert:innen zu erarbeiten.