Hier erfährst Du …

- Warum Arten verschwinden: Die Hauptursachen der Biodiversitätskrise.

- Was High-Impact Commodities sind: Rohstoffe mit besonders starkem Einfluss auf Natur und Umwelt.

Die Biodiversitätskrise und ihre Ursachen sind ein komplexes Wirkungsgefüge. Während die größten sogenannten “Treiber” der Biodiversitätskrise seit einigen Jahren als gut erforscht und gesichert gelten (IPBES, 2019), sind die Auswirkungen einer Unternehmenstätigkeit sehr unterschiedlich und können nicht ohne eine genauere Analyse abgeschätzt werden.

In diesem Blogbeitrag sollen zum einen der Biodiversitätsverlust und seine stärksten Treiber vorgestellt werden, sowie zum anderen die kritischen Waren vorgestellt werden, welche den größten negativen Einfluss auf die Biodiversität haben. Dies soll Nachhaltigkeitsmanager*innen und anderen Entscheidungsträgern*innen eine Unterstützung bieten, die Biodiversitätskrise einordnen und abschätzen zu können. Dies hilft Ihnen zu verstehen, inwiefern ein Biodiversitätscheck des eigenen Unternehmens und seiner Lieferketten sinnvoll ist.

Die Biodiversitätskrise

Die Biodiversitätskrise beschreibt im Wesentlichen den Rückgang der globalen biologischen Vielfalt. Die biologische Vielfalt bezieht sich hierbei auf i) die Anzahl verschiedener Arten, ii) die Anzahl der Individuen jeder Art, iii) den Verbreitungsraum jeder Arten, iv) die genetische Vielfalt innerhalb einer Art und v) die Vielfalt der Lebensräume sowie ihre Verbindung zueinander.

Der Rückgang der Biodiversität ist eng mit dem Rückgang von Ökosystemleistungen verbunden, welche eine enorme Wichtigkeit für das menschliche Leben und wirtschaftliche Aktivitäten haben (Max-Planck-Gesellschaft, 2025).

Zu den betroffenen wirtschaftlichen Aktivitäten zählen insbesondere jene der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der Fischerei, des Tourismus sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie. Die Landwirtschaft ist auf Bestäubungsleistungen durch Insekten angewiesen, deren Rückgang massive Ertragseinbußen zur Folge haben (IPBES, 2016). Die Fischerei leidet unter dem Rückgang mariner Biodiversität, was zu geringeren Fangmengen und Einkommensverlusten führen kann (FAO, 2020). Die Tourismusbranche ist ebenfalls in hohem Maße auf Biodiversität angewiesen, etwa in Form intakter Landschaften, Artenvielfalt und ökologischer Dienstleistungen (Tolvanen et al., 2024). Auch für die Entwicklung neuer Medikamente sind vielfältige genetische Ressourcen essentiell. Ein bedeutender Anteil moderner Medikamente basiert auf natürlichen Ursprüngen: Etwa 40 % der Arzneien wurden aus Pflanzen, Mikroorganismen oder anderen biologischen Ressourcen entwickelt oder bauen auf traditionellem Wissen über natürliche Heilmittel auf (WHO, 2023).

Doch nicht nur diese Branchen sind von der Biodiversitätskrise berührt. Vielmehr stellt die Biodiversitätskrise ein systemisches Risiko für die gesamte Wirtschaft dar. Laut dem World Economic Forum sind mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (über 44 Billionen US-Dollar) in hohem oder mäßigem Maße von der Natur und ihren Leistungen abhängig (WEF, 2020). Unternehmen im Finanz-, Versicherungs- oder Bausektor sind durch Lieferkettenrisiken, Ressourcenverfügbarkeit, regulatorische Veränderungen oder Reputationsverluste indirekt betroffen.

Deshalb sind alle Unternehmen gefordert, sich aktiv mit dem Erhalt der biologischen Vielfalt auseinanderzusetzen, ihre Abhängigkeiten und Wirkungen systematisch zu analysieren und in Nachhaltigkeitsstrategien und Risikomanagementprozesse zu integrieren (TNFD, 2023).

Die Treiber der Biodiversitätskrise

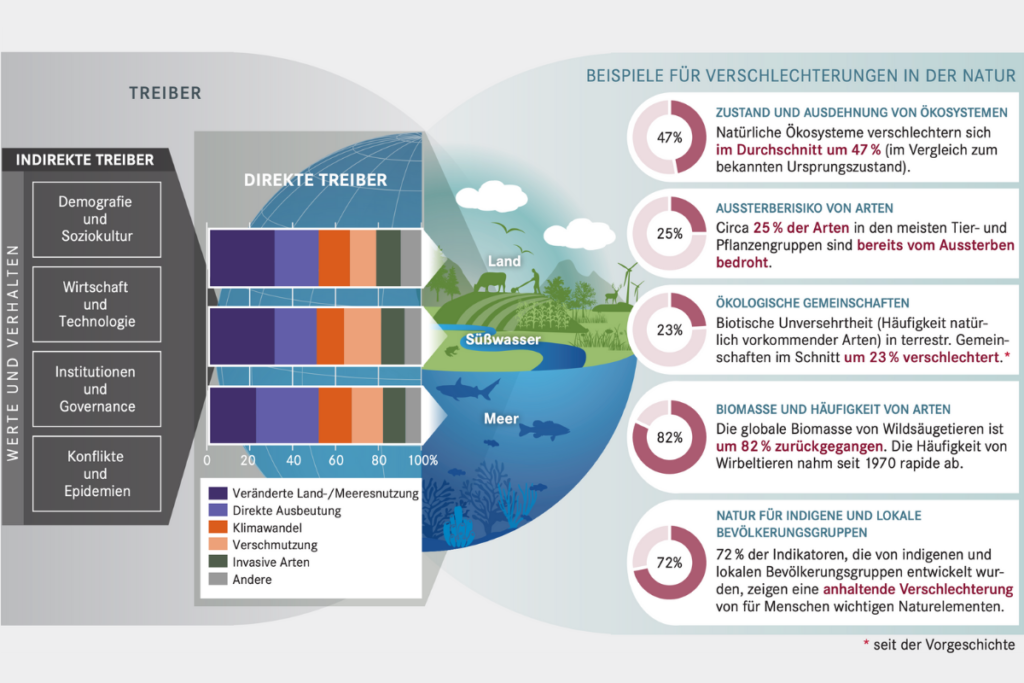

Laut dem Weltbiodiversitätsrat (IPBES) sind fünf direkte Haupttreiber für den Rückgang von Artenvielfalt verantwortlich:

- Landnutzungsänderungen,

- direkte Ausbeutung,

- Klimawandel,

- Umweltverschmutzung und

- invasive Arten.

Diese wirken oft zusammen und verstärken sich gegenseitig.

Die Grafik zeigt den Anteil, den die verschiedenen direkten Treiber an den Veränderungen unserer Landökosysteme, Süßwasservorkommen und Meere haben. Anhand ausgewählter Beispiele veranschaulicht sie das Ausmaß dieser Veränderungen. Es wird deutlich, dass die direkten Treiber alle Ökosysteme beeinflussen. Die veränderte Nutzung von Land und Meeren (dunkellila) sowie die direkte Ausbeutung der Natur (helles lila) verursachen dabei mehr als 50 Prozent aller globalen Auswirkungen auf die Ökosysteme.

Landnutzungsänderungen und Intensivierung der Landnutzung

Der größte Treiber des Biodiversitätsverlustes: Wälder, Feuchtgebiete und andere Ökosysteme werden für Landwirtschaft, Siedlungen oder Infrastruktur zerstört oder zerschnitten. Intensive Bodennutzung, Monokulturen und hohe Düngemengen stören natürliche Kreisläufe, reduzieren Lebensräume und führen zu einer Verarmung der Artenvielfalt – sowohl über als auch unter der Erde.

Direkte Ausbeutung der Ressourcen

Überfischung, Wilderei und unkontrollierte Holzentnahme setzen viele Arten unter Druck. Besonders problematisch ist die industrielle Nutzung natürlicher Ressourcen, etwa in der Fischerei oder bei der Jagd. Populationen brechen zusammen, Arten verschwinden lokal oder global – mit Folgen für ganze Nahrungsketten und funktionierende Ökosystemprozesse.

Klimawandel

Durch den Klimawandel verschieben sich Temperatur- und Niederschlagsmuster rasant. Viele Arten können sich nicht schnell genug anpassen oder neue Lebensräume besiedeln. Das bringt Lebensgemeinschaften aus dem Gleichgewicht. Besonders betroffen sind empfindliche Lebensräume wie Korallenriffe, Bergregionen oder arktische Ökosysteme – sie verlieren Arten in hohem Tempo.

Umweltverschmutzung

Gifte, Nährstoffe und Schadstoffe aus Industrie, Landwirtschaft und Verkehr gelangen in Böden, Luft und Gewässer. Das schädigt Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen. Besonders kritisch sind Stickstoffüberschüsse, Pestizide oder Plastikmüll. Auch schleichende Effekte wie Hormonstörungen oder die Schädigung von Bodenlebewesen bedrohen langfristig die biologische Vielfalt.

Invasive Fremdarten

Durch den globalen Handel, Verkehr und Tourismus verbreiten sich nicht-einheimische Arten. Einige verdrängen heimische Arten, weil sie keine natürlichen Feinde haben oder schneller wachsen. Dadurch können ganze Ökosysteme destabilisiert werden. Besonders auf Inseln oder in isolierten Lebensräumen sind invasive Arten eine Hauptursache für das Artensterben.

Rohstoffe als maßgebliche Treiber des Biodiversitätsverlustes

Angesichts der soliden Datenlage und dem sich daraus ergebenden alarmierenden Zustandsbericht des Weltbiodiversitätsrates (IPBES) stellt sich für viele Unternehmen natürlich die Frage: Welchen Einfluss haben wir auf die Biodiversität? Die größten Einflüsse von Unternehmen liegen abseits von ihrem individuellen Beitrag zum Klimawandel und dem eigenen Flächenverbrauch, meist entlang der vorgelagerten Wertschöpfungskette.

Um sich hier einen Überblick zu verschaffen, kann man die Liste der High Impact Commodities der Science Based Targets Network (SBTN) konsultieren. Dort findet sich eine Zusammenstellung von Rohstoffen, die als maßgebliche Treiber des Biodiversitätsverlustes gelten – darunter auch solche, die in der neuen EU-Verordnung gegen Entwaldung (EUDR) aufgeführt sind.

Anbei stellen wir verschiedene Rohstoffgruppen und jeweils eine Liste von Rohstoffen vor, welche laut wissenschaftlicher Studien besonders relevant für den Biodiversitätsverlust sind.

HIGH-IMPACT COMMODITIES

Pflanzliche Produkte (Agrarrohstoffe)

Äpfel, Avocado, Bananen, Beeren, Bier, Blattgemüse, Bohnen, Buchweizen, Raps, Cashew, Maniok, Citrusfrüchte, Kaffee, Kakao, Kartoffeln, Kokosnuss, Kürbisgewächse, Mais, Mandeln, Mostobst, Nüsse (allgemein), Ölpflanzen (z. B. Sonnenblume, Olive, Raps, Soja), Olivenöl, Palmöl (aus Ölpalme), Reis, Rote Bete, Roggen, Rüben (allgemein), Soja / Sojamilch / Tofu, Hirse, Dinkel, Süßkartoffeln, Sonnenblume, Tabak, Tee, Tomaten, Trauben, Weizen, Wein, Zitrusfrüchte, Zuckerrüben, Zuckerrohr

Tierische Produkte

Fischzucht / Aquakultur (inkl. Lachs), Garnelen / Krebstiere, Geflügel (Fleisch, Eier), Rinder / Rindfleisch / Milch / Käse, Schweine / Schweinefleisch, Schafe / Lamm, Wildfang-Meeresfrüchte, Ziegen / Kaschmir, Leder (aus Tierhaut)

Forstwirtschaft / Holz

Holzkohle, Papierrohstoff (Plantagenholzfaser), Holz / Schnittholz / Holzprodukte

Metalle und Mineralien

Aluminium / Bauxit, Blei, Eisen / Eisenerz, Gold, Kobalt, Kupfer, Lithium, Mangan, Nickel, Platin, Silber, Zink

Energie und Brennstoffe

Erdgas / LNG (Flüssigerdgas), Erdöl / Rohöl / Schieferöl, Kohle

Dünger

Kaliumdünger (aus Kaliumsalzen → „Potash“), Phosphatdünger (aus Phosphatgestein), Stickstoffdünger

Baustoffe / Industrieprodukte

Sand, Stahl, Zement

Die Einflüsse auf die Biodiversität, welche diese Rohstoffe haben, ist unterschiedlich. Sie reichen von Landnutzungsänderung (Abholzung z.B. für Palmölanbau oder Minenbetrieb) über Wassernutzung (z.B. für den Pflanzenanbau) bis hin zu Boden- und Wasserverschmutzung (z.B. durch intensive Tierhaltung und Düngereinsatz) und sind in der nachfolgenden Grafik (2) dargestellt.

Natürlich ist der negative Einfluss eines Rohstoffs auf die Biodiversität auch von der Herkunft und der Anbau/Abbauweise beeinflusst. So hat Holz aus einem lokalen, nachhaltig bewirtschafteten Wald einen sehr viel geringeren Einfluss als illegal geschlagenes Holz aus Osteuropa oder gar Tropenholz. Und der lokale Milchbauer kann mit seiner Viehhaltung sogar einen positiven Einfluss auf die Biodiversität haben, insofern er eine extensive, nachhaltige Almwirtschaft ohne Zukauf von Düngemittel und Futtermittel ausübt.

Die Produktion von Rohstoffen unterliegt jedoch allgemein einem sehr hohen Preisdruck und sie werden somit oft zum Leidwesen der lokalen Ökosysteme produziert. Besonders in Ländern des Globalen Südens sind Umweltstandards oft weniger verbreitet oder werden missachtet. Hier sind starke Auswirkungen auf die Umwelt noch wahrscheinlicher.

Kritische Rohstoffe als erster Anhaltspunkt

Ein Blick auf den Kauf und die Nutzung von “High-Impact Commodities” kann demnach ein erster Anhaltspunkt sein, um den Einfluss auf die Natur und Biodiversität eines Unternehmens abzuschätzen. Hier findest Du eine praxisnahe Checkliste zur Prüfung kritischer Rohstoffe, erarbeitet vom Terra Institute.

Sollte sich zeigen, dass ein paar dieser kritischen Rohstoffe Bestandteil der eigenen Wertschöpfungskette sind, können Unternehmen in einem Biodiversitätscheck/Biodiversitätsassessment die Aktivitäten ihres Unternehmens an den einzelnen Standorten anschauen

Hierbei werden die Auswirkungen (Impacts) und Abhängigkeiten (Dependencies) einzelner wirtschaftlicher Aktivitäten vor dem Hintergrund der lokalen Ökosysteme analysiert. Dadurch können zum einen die Risiken, welche durch Abhängigkeiten von einzelnen Ökosystemleistungen bestehen eingeschätzt werden und andererseits die größten Auswirkungen auf Ökosysteme identifiziert werden. Zusätzlich lassen sich besonders sensible Unternehmensstandorte bestimmen und Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen ableiten. Diese Analyse erfolgt meist über die Auswertung von Satellitendaten und verschiedene Datenbanken zur Artenvielfalt und Landnutzung mithilfe einer Softwarelösung.

Fazit

Der Biodiversitätsverlust zählt zu den größten ökologischen Krisen unserer Zeit – mit direkten und indirekten Folgen für alle Wirtschaftsbereiche. Die fünf Haupttreiber dieser Krise sind wissenschaftlich belegt und der Einfluss bestimmter Rohstoffe entlang globaler Lieferketten ist klar dokumentiert. Deshalb sind Unternehmen heute mehr denn je gefordert, ihre Rolle kritisch zu reflektieren.

Ein erster Schritt ist es, sich einen Überblick über die eigenen Risiken und Wirkungen zu verschaffen. Ein Biodiversitätscheck kann dabei helfen, Abhängigkeiten und Einflussfaktoren systematisch zu identifizieren, sensible Standorte zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Reduktion negativer Auswirkungen zu entwickeln.

Quellen

- FAO (2020). FAO Strategy on Mainstreaming Biodiversity across Agricultural Sectors. Rome.

- Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH (UFZ). Broschüre zur “Zusammenfassung für Politiker” des Global assessment reports on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science. 2019, aufgerufen am 04.08.2025

- Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (2016). The Assessment Report on Pollinators, Pollination and Food Production.

- Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 1148 pages.

- Max-Planck-Gesellschaft (2025). Biodiversität – Vielfalt des Lebens, aufgerufen am 04.08.2025

- Science Based Targets Network (SBTN). Materiality Screening, aufgerufen am 04.08.2025

- Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) (2023). Recommendations of the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures.

- Tolvanen, A., Haapala, H., Hakkarainen, M., & Kaskinen, A. (2024). Biodiversity-respectful leadership in the tourism industry: A case study on the Sustainable Travel Finland programme. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

- World Economic Forum (WEF) (2020). Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy.

- World Health Organization (WHO) (2023). Traditional medicine has a long history of contributing to conventional medicine and continues to hold promise, aufgerufen am 04.08.2025

Weißt Du, wie Dein Unternehmen die Artenvielfalt beeinflusst?

Für nähere Informationen schauen Sie gern auf unserer Website vorbei oder sprechen Sie direkt mit der Geschäftsführung von Terra Institute.

Evelyn Oberleiter gibt Ihnen gerne einen genaueren Einblick in unser Angebot zum Biodiversitätsassessment.

Neu: Der Biodiversitätscheck

Wie der Einstieg in das Thema Biodiversität gelingt.

Ein Biodiversitätscheck bietet Unternehmen einen strukturierten und fundierten Einstieg in das Thema Biodiversität. Er dient als erste Orientierung und verschafft einen Überblick darüber, welche Berührungspunkte das Unternehmen mit dem Themenfeld Biodiversität hat.

Alles rund um den Biodiversitätscheck:

- Grundlagenwissen von A bis Z

- Konkrete Entscheidungshilfen

- Umsetzungswerkzeuge und -Tools

- Best Practices

- Ein Pitchdeck von Beratungen, die mit Euch einen Biodiversitätscheck durchführen wollen

- Zahlreiche Goodies unserer Partner (Checklisten, Standortanalysen & Co)

Mit Fachbeiträgen von: