Hier erfährst Du …

- inwiefern sich die Multifaktorielle Klimabilanz und der Biodiversitätscheck unterscheiden

- welche Vorteile die Multikfaktorielle Klimabilanz hat

- wie Du mit einem ganzheitlichen Ansatz wirksam handelst

Die Biosphäre unseres Planeten gerät zunehmend aus dem Gleichgewicht und befindet sich seit Längerem in einer Phase der Degeneration. Kipppunkte rücken näher, Arten verschwinden, Wasserkreisläufe brechen zusammen – und damit die Grundlage unseres Lebens und Wirtschaftens. Dadurch steigt der Druck, Nachhaltigkeit nicht länger nur zu versprechen, sondern auch umzusetzen. Immer mehr Unternehmen suchen nach Antworten: Wo können wir ansetzen? Was wirkt wirklich?

Lange Zeit galt die Reduktion von Treibhausgasemissionen als das primäre Ziel unternehmerischer Umweltverantwortung. Doch während der globale CO2-Ausstoß weiterhin steigt, Arten rasant aussterben, Naturräume und Wälder verloren gehen, Wasserkreisläufe unterbrochen werden, Böden verarmen, sich Wüsten ausbreiten und die Temperaturen in nie dagewesene Höhen steigen, wird deutlich, dass die Herausforderungen unserer Zeit systemischer Natur sind. Sie betreffen nicht nur das Klima, sondern die Biosphäre als Ganzes.

Ein ausgeglichenes Klima und die Artenvielfalt sind die Basis unseres Lebens und Wirtschaftens. Eine Million Arten sind aufgrund menschlicher Aktivitäten vom Aussterben bedroht. Seit 1970 ist ein Rückgang der Wirbeltierbestände um 73 % zu beklagen. Laut WWF sind 55 % des globalen BIP (Wirtschaftsleistung) von intakter Natur abhängig. Daher ist der Verlust der Artenvielfalt laut dem Global Risk Report 2025 des Weltwirtschaftsforums das zweitgrößte Risiko. Ein stabiles Klima braucht Biodiversität. Denn 54 % der von Menschen verursachten CO₂-Emissionen werden von der Natur absorbiert. Dadurch hat sich die Erderhitzung verlangsamt.

Klima und Artenvielfalt sind die zwei größten Herausforderungen unserer Zeit für das menschliche Wohlergehen und die Grundlage wirtschaftlicher Tätigkeit. Entsprechend müssen auch unsere Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung und -steuerung systemischer werden.

Klima- und Artenschutz sind für Unternehmen Pflicht – und Chance

Im Fokus dieser Entwicklung stehen zwei wichtige Werkzeuge: der Biodiversitäts-Check und die Multifaktorielle Klimabilanz. Doch was genau ist der Unterschied zwischen ihnen und warum ist der systemische Ansatz der Klimabilanz entscheidend? Dieser Beitrag beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Methoden sowie ihre jeweiligen Anwendungsbereiche. Ziel ist es, Unternehmen eine fundierte Entscheidungsgrundlage für eine wirksame und strategisch sinnvolle Nachhaltigkeitsausrichtung zu geben.

Der Biodiversitäts-Check legt einen wichtigen Fokus, ist aber auf einen begrenzten Rahmen beschränkt

Der Biodiversitäts-Check ist ein spezialisiertes Instrument, mit dem sich bewerten lässt, wie ein Unternehmen auf Artenvielfalt, Lebensräume und Ökosystemleistungen einwirkt und welche Abhängigkeiten bestehen. In Zeiten massiven Biodiversitätsverlusts ist dieser Fokus ein erster wichtiger Schritt. Der Check identifiziert Risiken durch Landnutzung, Rohstoffgewinnung, Pestizide, Lieferkettenprozesse oder Standortaktivitäten. Er hilft dabei, Abhängigkeiten von Ökosystemleistungen zu erkennen, beispielsweise von Rohstoffen, Naturressourcen, der Wasserversorgung oder der Bestäubung durch Insekten.

Der Check ist ein wichtiger Baustein, insbesondere für naturabhängige Branchen wie Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, Tourismus und Energie. Allerdings beschränkt sich der Biodiversitäts-Check auf einen Teilbereich des ökologischen Wirkungsfeldes. Er behandelt Biodiversität als isoliertes Thema und berücksichtigt systemische Wechselwirkungen mit anderen Ökosystemfunktionen wie Kohlenstoffspeicherung, Wasserregulation oder Klimastabilisierung nicht umfassend. Durch diese Trennung können Wechselwirkungen übersehen oder in ihrer Wirkung unterschätzt werden.

Die Multifaktorielle Klimabilanz: vom CO₂-Fußabdruck zum systemischen Klimaverständnis

Der klassische CO₂-Fußabdruck war lange Zeit das zentrale Instrument zur Bewertung der Klimawirkung eines Unternehmens. Er misst direkte und indirekte Emissionen in Tonnen CO₂-Äquivalenten und bietet eine erste Orientierung darüber, wo Emissionen entstehen. Doch die Klimawirkung lässt sich nicht auf Emissionen allein reduzieren. Natürliche Kohlenstoffsenken wie Böden und Wälder spielen eine zentrale Rolle für den globalen CO₂-Kreislauf, ebenso wie der Zustand von Ökosystemen, die Verfügbarkeit von Wasser und die biologische Vielfalt.

Klimaschutz ist heute weit mehr als CO₂-Einsparen oder Energieeffizienz. Wer glaubwürdig auftreten will – gegenüber Kund:innen, Finanzpartner:innen, Mitarbeitenden und der Gesellschaft – muss wirksamen, systemisch gedachten Klimaschutz betreiben. Das bedeutet: weg vom reinen CO₂-Fußabdruck, hin zur Betrachtung dessen, was unser Klima wirklich beeinflusst.

Hier setzt die Multifaktorielle Klimabilanz an. Sie erweitert den Emissionsfokus um zentrale Umweltfaktoren wie den Wasserhaushalt, die Bodenqualität, die Ressourcennutzung, den Zustand ökologischer Kreisläufe und die biologische Vielfalt. Der Anspruch ist, das „Ganze“ zu sehen: Wo wirkt ein Unternehmen auf die Kreisläufe des Lebens ein? Welche Wechselwirkungen entstehen zwischen Energieeinsatz, Materialverbrauch, Ökosystemgesundheit und biologischen Dynamiken?

Doch wie können Unternehmen nicht nur schädliche Auswirkungen reduzieren, sondern aktiv zur Stabilisierung des ökologischen Systems beitragen?

Die Multifaktorielle Klimabilanz ist ein wichtiges Managementsystem, um Risiken zu identifizieren, Chancen zu erkennen und eine wirksame Klima- und Naturschutzstrategie zu entwickeln. Sie betrachtet nicht nur Treibhausgasemissionen, sondern auch den CO₂-Kreislauf und die Kohlenstoffbindung, den Wasserhaushalt und die Balance regionaler Wasserkreisläufe, lebendige Böden und ihre Rolle als Kohlenstoff- und Wasserspeicher, die biologische Vielfalt und die Gesundheit lokaler Ökosysteme, den Materialeinsatz und die Ressourceneffizienz sowie die Auswirkungen auf die Kreislaufwirtschaft und die Abfallvermeidung.

Dabei analysiert sie, wie Ihr Unternehmen diese Faktoren beeinflusst – direkt im Unternehmen, entlang der Lieferkette oder in der Produktnutzung.

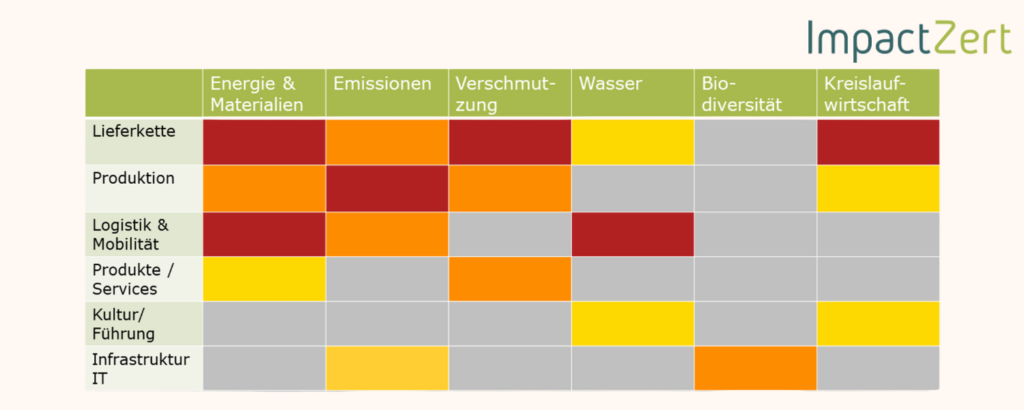

Das Ergebnis ist eine Heatmap, die zeigt, wo die größten Hebel und Risiken liegen. Darauf aufbauend können Sie eine wirkungsorientierte Klimastrategie entwickeln, die in fünf Stufen zertifizierbar ist: von „Basic” über „Bronze”, „Silber”, „Gold” bis „Platin”, entsprechend dem Reifegrad Ihrer Organisation.

Integration statt Insellösung

Im Gegensatz zum Biodiversitäts-Check ist die Multifaktorielle Klimabilanz ein integrativer Ansatz. Sie betrachtet nicht nur isoliert die von einem Unternehmen verursachten Emissionen oder den Zustand der Natur, sondern auch dessen Einfluss auf biologische und physikalische Kreisläufe. Dazu gehört beispielsweise die Betrachtung des Wasserverbrauchs, der -rückführung und der -verschmutzung sowie die Analyse der Gewinnung, Nutzung und Entsorgung von Materialien.

Was ist der Unterschied zwischen der Multifaktoriellem Klimabilanz und dem Biodiveristätscheck?

Multifaktorielle Klimabilanz

| Biodiversitäts-Check | |

Fokus | Ganzheitliche Klimawirkung (CO₂, Wasser, Böden, Biodiversität) | Auswirkungen auf Artenvielfalt & Lebensräume |

Systemtiefe | Betrachtung biologischer und physikalischer Kreisläufe | Ökologische Abhängigkeiten und Risiken |

Stakeholder-Einbindung | Lieferkette, Finanzpartner, Kunden, Mitarbeitende, Natur | Meist Fokus auf Lieferkette und Standort |

Ergebnis | Bewertung, Priorisierung & Strategieentwicklung | Risikobewertung, Sensibilisierung |

Zertifizierbarkeit | Ja – 5 Stufen BETTER IMPACT Zertifizierung | Nein – meist qualitativ |

Beitrag zur CSRD/ESG | Hoch – integriert ESRS & Impact-Orientierung | Relevanter Teilaspekt |

Auch die Biodiversität ist in der Multifaktoriellen Klimabilanz enthalten, jedoch nicht als isoliertes Element, sondern als Teil des Gesamtbildes. Denn die Stabilität eines Ökosystems hängt nicht nur von der Artenvielfalt, sondern auch vom Bodenleben, der Wasserverfügbarkeit und der Belastung durch Schadstoffe ab. Diese Perspektive ist entscheidend, wenn Unternehmen wirksam zur Stabilisierung des Klimas beitragen möchten.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Multifaktorielle Klimabilanz relevante Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sowie der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) integriert und somit eine valide Grundlage für strategisches Nachhaltigkeitsmanagement bietet.

Von der Analyse zur Strategie: Wie Unternehmen profitieren

Die Multifaktorielle Klimabilanz ist mehr als nur ein Analyseinstrument, denn sie ist auch ein strategisches Management-Tool. Unternehmen erhalten damit nicht nur eine Datenbasis, sondern auch eine Heatmap ihrer ökologischen Wirkfelder. Diese zeigt, wo sich Hotspots befinden, welche Bereiche die größten Risiken oder Chancen bergen und wo prioritärer Handlungsbedarf besteht.

Auf dieser Grundlage lassen sich gezielte Maßnahmen entwickeln, beispielsweise zur Verbesserung des Wassermanagements, zur Förderung der Bodengesundheit, zur Entsiegelung von Flächen, zur Reduzierung des Materialeinsatzes oder zur Renaturierung in Lieferketten. Der Prozess ist dabei in fünf Stufen aufgebaut: von der Bestandsaufnahme (Verständnis des Impacts) über die Erfassung und Bewertung der Wirkungen (qualitativ und quantitativ) und die Bewertung der Risiken und Chancen bis hin zur Entwicklung einer wirksamen Klima- und Naturschutzstrategie und eines auditierbaren Klimaberichts. Unternehmen können sich entlang dieser Stufen zertifizieren lassen – von „Basic” bis „Platin”.

So wird aus einer Bilanz ein Lern- und Steuerungsprozess, der kontinuierliche Verbesserungen unterstützt und dabei hilft, die regulatorischen Anforderungen mit echtem Impact zu verknüpfen.

Stakeholder-Perspektive: Wirkung zeigen, wo es zählt

Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal ist auch die Frage: Für wen ist unsere Wirkung relevant? Die Multifaktorielle Klimabilanz betrachtet Klimaschutz nicht nur aus der Perspektive des Unternehmens, sondern rückt alle Stakeholder in den Fokus: Lieferkettenpartner:innen, Kund:innen, Finanzpartner:innen, Mitarbeitende, lokale Gemeinschaften und nicht zuletzt die Natur selbst.

Diese ganzheitliche Perspektive erlaubt es, Prioritäten dort zu setzen, wo das Unternehmen nicht nur Risiken reduziert, sondern auch Vertrauen aufbaut, Innovation fördert und gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. In einer Welt, in der Greenwashing zunehmend entlarvt wird, ist genau das der Unterschied: echte Wirkung statt bloßer Kommunikation.

Fazit: Um wirksam zu handeln, muss man das Ganze sehen

Der Biodiversitäts-Check ist ein wichtiges Instrument – speziell für Unternehmen, die direkt von der Natur abhängig sind. Wer jedoch Klimaschutz umfassend verstehen und gestalten will, braucht ein Instrument, das mehr kann. Die Multifaktorielle Klimabilanz bietet diesen erweiterten Blick. Sie verbindet Klimawirkung mit Ökosystemgesundheit, Ressourcenmanagement und sozialer Verantwortung. Sie ist anschlussfähig an regulatorische Rahmenwerke und praxistauglich für die unternehmerische Steuerung.

Vor allem aber zeigt sie eines: Aktiver Klimaschutz endet nicht bei den Emissionen, sondern beginnt dort, wo wir das Ganze verstehen und gezielt ins Handeln kommen.

Möchten Sie herausfinden, wie Ihr Unternehmen konkret zur Stabilisierung von Klima und Biosphäre beitragen kann?

Dann starten Sie jetzt mit der Multifaktoriellen Klimabilanz und machen Sie aus Klimaschutz einen echten Wettbewerbsvorteil. Nutzen Sie unseren Informationsgutschein! In einem kostenlosen Informationsgespräch zeigen wir Ihnen persönlich, wie Sie Ihre Wirkung sichtbar machen, Hotspots erkennen und gezielt ins Handeln kommen – wirkungsvoll, CSRD-konform und ganzheitlich

Neu: Der Biodiversitätscheck

Wie der Einstieg in das Thema Biodiversität gelingt.

Ein Biodiversitätscheck bietet Unternehmen einen strukturierten und fundierten Einstieg in das Thema Biodiversität. Er dient als erste Orientierung und verschafft einen Überblick darüber, welche Berührungspunkte das Unternehmen mit dem Themenfeld Biodiversität hat.

Alles rund um den Biodiversitätscheck:

- Grundlagenwissen von A bis Z

- Konkrete Entscheidungshilfen

- Umsetzungswerkzeuge und -Tools

- Best Practices

- Ein Pitchdeck von Beratungen, die mit Euch einen Biodiversitätscheck durchführen wollen

- Zahlreiche Goodies unserer Partner (Checklisten, Standortanalysen & Co)

Mit Fachbeiträgen von: